معرفة

الفسطاط: المدينة الأم بين يقظة النص وذاكرة الحجر

الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر.. من ضفاف النيل إلى قلب التاريخ، حكاية مدينة صنعت المجد ثم ابتلعتها الأطلال.

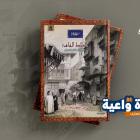

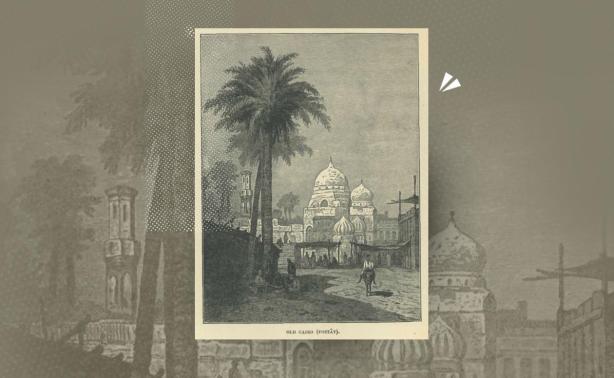

رسم لمدينة الفسطاط للرسام رابابورت، من كتاب «تاريخ مصر»

رسم لمدينة الفسطاط للرسام رابابورت، من كتاب «تاريخ مصر»

مدخل إلى المدن وبدايات الحكاية

منذ الألفيات الأولى، حين بدأ الإنسان يشيد أولى المدن، لم يكن يدرك أنه يؤسس لمفهوم أكبر من مجرد مأوى، بل كان يبتكر نظامًا معقدًا من الرموز والعلاقات والمصالح، يتجاوز الحجر والطين إلى شبكة من الذاكرة والهوية.

المدينة هي سجلّ حيّ يتشكل من نبض البشر وتفاعلهم مع جغرافيتهم، ومسرح دائم للصراع بين الثبات والتغيير. بعض المدن تولد كعواصم، وبعضها يكتسب صفة العاصمة لاحقًا، لكن القليل منها يملك القدرة على صناعة تاريخ يسبق اسمها ويخلّد أثرها.

المدن في التاريخ الإسلامي المبكر لم تكن محض عمران؛ كانت مشروعًا سياسيًا وروحيًا في آن واحد. ومع كل فتح جديد، كان لزامًا أن يوجد مقر لإدارة الأرض وإسكان الجنود وضبط الإمدادات.

هكذا، من رحم الفتوحات الكبرى، ووسط التقاء الموجة العربية الإسلامية بأرض مصر ذات الجذور العميقة، وُلدت الفسطاط. لكنها لم تولد فقط كأول عاصمة إسلامية لمصر، بل بوصفها لحظة تأسيسية في ذاكرة المصريين اللاحقة، علامة على انتقال مركز السلطة والهوية من ضفاف النيل الشرقية إلى قلب الدلتا.

ميلاد الفسطاط… النية والمعسكر

عندما وصل عمرو بن العاص إلى مصر، كان همّه الأكبر هو تثبيت أقدام الدولة الفتية على أرض النيل، وإيجاد قاعدة آمنة للتحرك في اتجاه الشمال والغرب. لم يكن تأسيس الفسطاط عملية ارتجالية، بل اختيارًا واعيًا لموقع استراتيجي يجمع بين قربه من حصن بابليون – بما يتيحه من سيطرة عسكرية – وبين إطلالته على النيل الذي يربط الداخل بالساحل.

المدينة وُلدت بوصفها «مدينة معسكر»، وهذا ما يفسر – كما يؤكد الطويل – عدم وجود سور في بداياتها. ففي صدر الإسلام، كانت المدن التي تنشأ في سياق الفتوحات الكبرى أقرب إلى أن تكون معسكرات انتقالية، أفقها مفتوح، وحدودها مرنة، وأحياؤها تتشكل مع حركة الجنود والتجار والوافدين. لم يكن هناك إحساس بالخطر الداخلي يستدعي الإحاطة بالأسوار؛ الخطر كان دائمًا خارج الحدود، والجيش نفسه كان هو السور الحي.

ومع أن الفسطاط وُلدت كمعسكر، فإن عوامل الجغرافيا والتجارة والبيروقراطية جعلتها تتحول تدريجيًا إلى مدينة متكاملة، تكتسب شوارعها ودروبها ملامح الاستقرار، وتصبح نقطة جذب للتجار والحرفيين من أقاليم مصر المختلفة، بل ومن خارجها.

الازدهار… شريان النيل وذروة العمران

كان النيل هو العمود الفقري للفسطاط، الشريان الذي يمدها بالحياة والثراء. امتدت المدينة طولًا بين جبل المقطم وضفة النهر، كما لو أنها تنسجم مع طبيعة المكان، تتأقلم مع ضيقه، وتستغل كل مساحة متاحة له. موقعها جعلها ميناءً طبيعيًا وملتقى للقوافل القادمة من الجنوب والغرب والشام، ما حوّلها إلى عقدة مواصلات وتجارية من الطراز الأول.

اقتصاديًا، كانت الفسطاط قلبًا نابضًا للصناعات التقليدية: من صناعة الفخار والخزف – التي بلغت ذروتها في القرن الثالث الهجري – إلى صناعة الأقمشة والنسيج والحرف المعدنية والزجاجية. أسواقها كانت تضج بالحركة، وورشها تعمل ليلًا ونهارًا لتلبية الطلب المحلي والخارجي. حتى مع صعود القاهرة الفاطمية لاحقًا، ظل جزء كبير من النشاط الصناعي والتجاري معتمدًا على الفسطاط، في علاقة تكامل أحيانًا وتنافس أحيانًا أخرى.

وهنا يلمح الطويل إلى مسألة لافتة: أن ازدهار الفسطاط لم يكن نقيًا من عوامل الانحسار؛ فقد كانت المدينة تعيش حالة مزدوجة، تتقدم في بعض المجالات وتتراجع في أخرى. فهي ظلّت عرضة للحرائق والأوبئة والنزاعات السياسية، ومع ذلك كانت تحتفظ بجاذبيتها الاقتصادية. هذا التداخل بين الصعود والانحدار جعلها أكثر تعقيدًا وأشد صلابة، وكأنها تتعلم كيف تعيش وسط الخسائر.

الانحسار… سقوط بطيء وصراع طويل

لم يكن سقوط الفسطاط حدثًا فجائيًا، بل مسارًا ممتدًا على ثلاثة قرون من التراجع والصراع. تحوّل مركز السلطة إلى القاهرة الفاطمية في القرن الرابع الهجري مثّل بداية النهاية، لكنه لم يُنهِ المدينة فورًا؛ إذ بقيت محتفظة بوضعها كمركز صناعي وتجاري، ولو في ظل انحسار نفوذها السياسي.

الأحداث الكبرى – مثل حريق شاور الذي أتى على أجزاء واسعة من المدينة في القرن السادس الهجري – سرّعت الانهيار، لكنها لم تمحِها من الخريطة. بقيت أحياؤها قائمة، ولو مهجورة جزئيًا، وظلّت في الذاكرة الجمعية رمزًا لعصر الفتح الإسلامي وموطئ أقدام الصحابة. هذا البعد الرمزي ساعد على إطالة عمرها، حتى وإن كانت قوتها المادية تتآكل.

واللافت أن انحسار الفسطاط لم يكن مجرد فقدان للعمران، بل كان أيضًا فقدانًا لمركزية المكان في الخيال السياسي والثقافي لمصر. انتقال القلب إلى القاهرة جعلها تعيش على هوامش التاريخ، في انتظار من يفتش في أطلالها.

الأبواب والأسوار… جغرافيا الرموز

القسم الثاني من كتاب الطويل هو ما يمنحه فرادته الحقيقية. فالحديث عن أبواب الفسطاط وأسوارها ليس ترفًا معماريًا، بل محاولة لفهم جغرافيا السلطة والرموز. عدم وجود سور في بداياتها – كما يوضح – لم يمنع وجود أبواب لدروبها وحاراتها. أقدم ذكر لها يعود إلى زمن الخليفة العباسي المهدي، حين أصدر الوالي يحيى بن داود الخرسي قرارًا بمنع إغلاقها ليلًا.

باب الصفا، على سبيل المثال، كان أكثر من مدخل؛ كان عنوانًا للمدينة كلها، بوابة العسكر والتجارة، ونقطة التقاء بين الفسطاط وبقية أقاليم مصر. وصفه المقريزي بدقة، وحدد الطويل موقعه عند سور مجرى العيون قرب مسجد السيدة نفيسة، ما يربطه بخطوط الحركة الكبرى للقاهرة.

أما سور شاور الفاطمي، فكان لحظة استثنائية في تاريخ المدينة. بُني في ظل تهديد صليبي مباشر، من اللبن على أساس حجري، مع ثمانية أبواب وخندق للحماية. لكنه فقد وظيفته بعد بناء صلاح الدين لسور القاهرة الحجري، فهُدم ليستفيد الناس من مواده في البناء، في مشهد يكثّف علاقة المصريين البراغماتية بالعمارة: لا قداسة للبناء إذا فقد وظيفته.

منهج المؤلف… حفريات في النصوص

ما يفعله عبد الرحمن الطويل في هذا الكتاب أشبه بالتنقيب الأثري، لكن في النصوص لا في الأرض. يجمع الشذرات من المصادر المملوكية والفاطمية والعباسية، يعيد قراءتها، ويصل بين نقاطها المبعثرة ليعيد رسم خريطة مفقودة.

جهده البحثي يتسم بسعة المراجع، لكن الأهم هو الدقة في المقارنة النقدية بين النصوص، وعدم الاكتفاء بالسرد كما ورد. هو يراجع، ويفند، ويرجّح، ويستنتج، في عملية فكرية أقرب إلى بناء «أطلس نصي» للفسطاط. هذا الإخلاص للتفصيل والحرص على التوثيق هو ما يجعل الكتاب ليس مجرد سرد أكاديمي، بل نصًا ينبض بالحياة.

الصرخة الأخيرة… إنقاذ الفسطاط

وراء كل فصل في الكتاب، هناك إحساس واضح بأن المؤلف يرى الفسطاط لا كأطلال، بل ككيان ما زال حيًا تحت الأرض. يشير إلى أن تلال الفسطاط لم تحظَ حتى الآن بحفر علمي شامل، وأن كثيرًا من المشروعات العمرانية الحديثة – خاصة في محيط سور مجرى العيون وطريق صلاح سالم – تُقام على أرض تحتوي بقايا معمارية لا تُقدّر بثمن.

الكتاب إذن ليس فقط إعادة بناء للماضي، بل دعوة للحاضر: أن ننقذ ما تبقى قبل أن يبتلعه الإسفلت والإسمنت. وهذا ما يمنحه بُعدًا يتجاوز الأكاديمية، ليصبح خطابًا ثقافيًا وحضاريًا موجهًا للمجتمع.

خاتمة… الفسطاط كذاكرة ممتدة

في نهاية المطاف، ينجح الطويل في تقديم الفسطاط كحكاية مكتملة: من النشأة العسكرية إلى الازدهار التجاري، ومن الحضور السياسي إلى التراجع التدريجي. لكنه لا يكتفي بالسرد، بل يزرع في القارئ إحساسًا بأن هذه المدينة – وإن غابت عن الخريطة – لم تغب عن التاريخ.

علاقتها بالقاهرة تظل علاقة الأم بالابنة: تمنحها الحياة ثم تترك لها المسرح. وبين طيات الكتاب، نسمع همس هذه الأم، تروي كيف كانت، وتطلب أن يُعاد إليها اسمها قبل أن يضيع في التراب.